고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

한·중 FTA 발판 삼아 '제3차 중국 붐' 일으킨다

시진핑 방한, 협상 이정표

중앙일보 한우덕 입력 2014.07.03 00:07 수정 2014.07.03 09:28

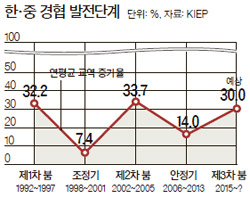

한·중 수교 22년, 양국 간 경제협력에는 두 차례의 '중국 붐(boom)'이 있었다. 1차 붐은 수교 원년인 1992년부터 1997년까지 6년여 동안 진행됐다. 당시 양국 교역은 막혔던 봇물이 터지듯 크게 늘면서 연평균 약 32%의 신장률을 기록했다.

2차 붐은 2001년 이뤄진 중국의 세계무역기구(WTO) 가입을 계기로 시작됐다. 중국의 수출이 급증하면서 중간재(부품, 반제품)를 위주로 한 한국의 대 중국 수출도 덩달아 늘었다. 2005년까지 이어진 이 기간 양국 교역은 연평균 33.7%에 달했다.

↑ 박근혜 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 지난 3월 23일 헤이그 ‘핵안보 정상회의’에서 정상회담을 갖고 인사를 나누고 있다. 두 정상은 3일 취임 이후 다섯 번째 회동을 갖는다.

제3차 붐은 올 것인가? 업계 전문가들은 'FTA를 계기로 붐이 올 수 있다'고 말한다. FTA가 양국의 경제협력 패러다임을 바꾸면서 또다시 경협 규모가 폭발적으로 늘어날 것이라는 얘기다. 시진핑(習近平) 중국 국가주석의 이번 한국 방문은 그 길의 이정표가 될 가능성이 크다.

양국 정상은 이번 만남을 통해 FTA 협상의 돌파구를 마련할 공산이 크기 때문이다. 홍창표 KOTRA 중국실 실장은 "이번 정상회담에서 FTA 협정에 대한 대략적인 시간표가 나올 것"이라며 "한·중 경협 환경 변화에 대응해야 한다"고 말했다.

붐의 형태는 이전과 확연하게 다를 것이라는 게 전문가들의 시각이다. 키워드는 소비시장이다. 양평섭 KIEP 중국실장은 "발전 과정으로 볼 때 중국은 '제조의 시기'를 끝내고 본격적인 '소비의 시대'로 진입하고 있다" "중국은 물건을 생산하는 곳이라는 시각에서 벗어나 이제는 물건을 팔아야 할 곳으로 인식해야 한다"고 말했다.

중국 비즈니스의 가장 큰 관심사는 그동안 '어떻게 하면 제품을 더 싸게 만드느냐'였다. 그게 '세계 공장'에서 살아가는 방식이었다. 그러나 앞으로 다가올 소비의 시기에는 '어떻게 하면 그들에게 비싸게 팔지를 고민해야 한다'는 지적이다.

양 실장은 "중국 소비자와의 소통이 그만큼 중요해지고 있다"며 "이제는 중국에서도 브랜드가 중요하고, 디자인이 필요하며, 마케팅이 중시돼야 한다"고 강조했다. 우리나라에서 성공한 제품을 중국 시장으로 확대하는 것이 아닌, 기획 단계부터 그들만을 위한 제품을 만들어야 한다. '메이드 온리 포 차이나(Made only for China·중국 소비자만을 겨냥한 제조)' 전략이다.

제3차 붐을 이끌 분야도 기존의 제조업에서 서비스업으로 이동할 것으로 보인다. 영상·음악·공연 등 엔터테인먼트(연예)산업은 그중 하나다. 창의력이 농축된 '문화상품'에 기회가 있다는 얘기다.

박근태 CJ차이나 대표는 "지난해 개봉됐던 한·중 합작영화 '이별계약(分手合約)'은 수 주 동안 박스오피스 1위를 기록하며 흥행에 성공했다"며 "무언극인 '난타', 비보이(B-Boy)공연, 게임캐릭터 등도 어엿한 중국 비즈니스의 상품이 될 수 있다"고 말했다.

제조업체 역시 중국 소비자와의 '소통'을 늘려야 할 것으로 지적되고 있다. 요즘 중국에서 히트를 치고 있는 '쿠쿠 압력밥솥'이 대표적인 케이스다. 이 회사는 한 해 약 25만 개의 압력밥솥을 중국인에게 팔고 있다.

고급 제품은 한국에서 만들어 수출하고, 중저가 제품은 칭다오 공장에서 생산해 현지 시장에 공급한다. 7만 개씩 모두 14만 개를 이런 식으로 판다. 나머지 11만 개는 한국으로 여행 온 중국 관광객들에게 판매하고 있다. 유통·생산 채널의 다각화를 이룬 셈이다. '제3차 차이나 붐'은 준비한 자에게만 혜택이 주어질 것임을 보여주고 있다.

한우덕 중국연구소 소장

'중국관련' 카테고리의 다른 글

| << '계륵 펀드' 중국이 달라졌어요 >> (0) | 2014.07.04 |

|---|---|

| "시진핑 訪韓의 키워드는 對北·對日·경제 '3대 공조' " (0) | 2014.07.04 |

| ★★★<<< 3년 후 미래 두 번째 금융위기의 충격과 대응 >>>★★★ (0) | 2014.07.04 |

| 아프리카를 향한 중국의 끊임없는 러브콜 (0) | 2014.07.04 |

| 8천만 공산당원과 라오바이싱 (0) | 2014.07.03 |