고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

"나부터 살자" 아군도 적군도 없는 환율전쟁

亞수출국 이어 브라질·러시아도 '방어전' 가세… "전쟁 끝내려면 美·中 중심 국제적 합의 필요"한국일보 | 입력 2009.10.21 01:53 | 수정 2009.10.21 07:27 | 누가 봤을까? 50대 남성, 서울

'환율 방어선을 사수하라!'

달러 가치가 추락하면서 상대적으로 통화 가치가 올라가는 국가들이 환율 방어 전쟁에 돌입했다. 우리나라를 비롯한 아시아 수출 주력 국가들은 물론 브라질, 러시아까지 전쟁에 합류했다. 미국은 '글로벌 무역 불균형 해소'를 명분으로 아시아 국가들의 환율시장 개입을 간접 비판하지만, 각국의 입장은 '일단 나부터 살고 보자'는 분위기다.

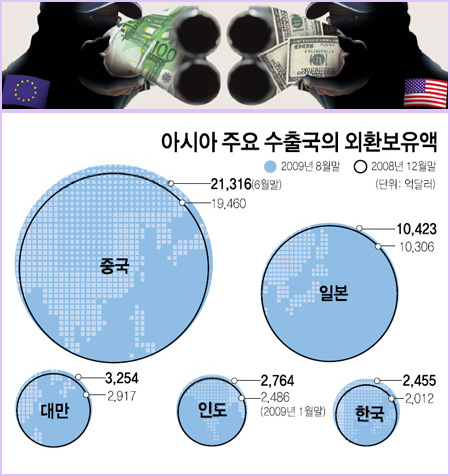

외신들은 필리핀 싱가포르 태국 등이 외환시장에 개입하고 있는 것으로 추정하고 있지만 우리나라도 정부 개입이 강한 국가 중 하나로 꼽는다. 블룸버그 통신은 19일 "아시아 중앙은행들이 자국 통화 강세를 막기 위해 실탄을 쏟아 붓고 있다"며 "특히 원화는 주요 16개국 중 구매력 기준으로 가장 저평가된 통화"라고 주장했다.

실제로 이달 초 정부는 원ㆍ달러 환율이 1,160원대에 진입하자 구두개입 했다. 외환시장 참가자들은 당시 정부가 20억달러 가량의 실개입도 단행했으며, 이후에도 조금씩 개입 물량이 나오고 있는 것으로 추정한다. 덕분에 외환보유고는 나날이 증가해 연말께 사상 최대치를 경신할 것으로 예상된다.

자국 통화 강세를 원치 않는 수출국은 아시아에만 있는 건 아니다. 브라질 정부는 연초부터 36% 절상된 헤알화 때문에 골치를 앓다 20일(현지시간)부터 자국 채권이나 주식 등에 대한 외국인 투자에 대해 2%의 금융거래세(IOF)를 물리기 시작했다. 생산 등 실물부문에 대한 투자는 장려하되 금리 이득을 노린 핫머니 유입은 막겠다는 것이다.

러시아도 1달러 당 30루블을 기준으로 환율을 방어해 온 것으로 외신은 추정하고 있다. 지난달 30일에는 기준금리를 0.5%포인트 인하했고, 이달 초에는 45억~50억 달러 규모의 달러를 사들인 것으로 알려졌다.

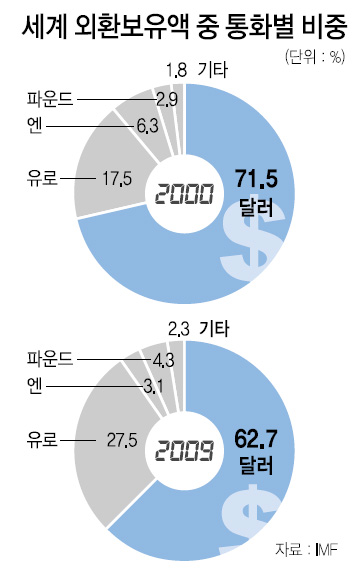

그러나 환율 전쟁의 가장 큰 축은 사실 중국이다. 중국은 지난해 8월부터 아예 달러에 대한 위안화 환율을 6.82~6.83위안으로 묶어두며 사실상 고정환율제처럼 운용하고 있다. 중국이 2005년 7월 복수통화바스켓 제도를 도입한 이후 위안화 가치가 15% 정도 절상됐지만 이후 요지부동이다. 문제는 중국이 세계 최대의 채권국이기도 하기 때문에 예전처럼 미국이 강력하게 위안화 절상을 요구하기 어렵다는 점이다.

대신 미국은 "글로벌 불균형을 해소해야 한다"는 명분을 가지고 간접적으로 수출국들이 통화절상을 용인할 것을 주장하는 모양새다. 이미 G20 회의에서도 글로벌 무역 불균형 해소를 주요 의제로 다뤘고, 미국의 유명한 경제학자들은 아시아 국가들이 수출 주도형 성장모델을 수정해야 한다고 목소리를 높이고 있다. 미국은 수출을 늘리고 아시아는 소비를 늘려야 하니 수출경쟁력 확보를 위한 환율 방어에 집중하지 말라는 간접적인 표현인 셈이다.

최근 케네스 로고프 하버드대 교수는 "중국의 외환보유고가 2조달러가 넘는데 (수출을 계속해서) 앞으로 4조달러까지 계속 쌓기를 원하는 것이냐"며 위안화 평가절상이 궁극적으로는 중국에도 이익이 된다고 주장했다.

전문가들은 결국 새로운 환율전쟁이 막을 내리기 위해서는 미국ㆍ중국 양국을 중심으로 한 새로운 국제적 합의가 필요한 상황이라고 말한다. 정영식 삼성경제연구소 연구원은 "글로벌 불균형 해소를 위해 통화 등에 관한 국제적 합의가 필요한 건 사실"이라며 "각국이 당장 눈앞의 자기 이익만 생각하다 보면 합의가 늦어질 수 있다"고 우려했다.

최진주기자 pariscom@hk.co.kr

'주식·환율·금융' 카테고리의 다른 글

| 아고라 경방 세일러님의 2010년 경제전망.... (0) | 2010.01.10 |

|---|---|

| 싼 달러 빌려 한국 채권·주식 ‘싹쓸이’ (0) | 2009.11.20 |

| 위기의 달러…가치하락폭 위안화에 달렸다 (0) | 2009.10.25 |

| 비틀대는 달러화..기축통화 지위 '흔들' (0) | 2009.10.07 |

| <<경제 '2차 붕괴'온다"美 …개미들이여, 저축하라">> (0) | 2009.09.04 |